正解より、生きがい。

それが、ユースがつくる労働解。

「はたらく」にイノベーションを起こし、

世の中の労働観を変えていく。

「はたらく」「生きる」をもっと楽しく、

希望あるものへ。

二〇五〇年に向けて

「はたらく」と「ユース」の

ありたい姿を、物語として

書きとめました。

未来の世の中は、きっと、

「はたらく」が、

生きる希望になっている。

Youthful(若々しく青くさい)

Vision を実現していく

その背景にある、

16のエピソード(本気の妄想)を

ご紹介します。

その女性は、妥協を迫られていた。

“育児と両立”できて“転勤なし”。

三歳の娘とふたりで暮らす彼女は、

とにかく生活していくための安定収入が絶対条件。

きつく結んだくちびるは不満がこぼれないよう必死に見えた。

しばらく経ってから彼女はもじもじと…。

できれば前職の“デザイン経験を活かせる仕事”がしたい、

と本音を明かした。

しかし都合よく、希望の職は見つかってくれない。

働くママのサンプルは増えたけど、

キャリアの選択肢が多い社会とはまだ言えない状況だった。

彼女はうつむいたままぼそっと呟いた。

「高望みはしません」

ある日、ユースのもとに一本の電話。

数年来のお付き合いがある

家具部品メーカーの人事担当者さんからだった。

“三〇歳未満”で“工場勤務経験あり”。

できれば“CADを使って設計できる人”が欲しいとのことだった。

話を聞いてふと思った。

「あの女性はどうだろうか」

お互いの条件をすべて満たしているわけではない。

けれど、条件や要素を組み合わせることで、

これまで選択肢になかったサードアンサーを

双方に提供することができるのではないか。

さっそく人事担当者さんにアポを取り付け、

提案の機会を得た。

「採用することも大事ですが、

採用した人材を定着させるために

育成戦略を見直してはいかがでしょうか」

思いも寄らない提案に、たじろぐ人事担当者さん。

しかし、それも一瞬のこと。

ユースの提案が、

将来を見据えた本質的なものだと理解した人事担当者さんは、

椅子の背もたれから背を離し、真剣に耳を傾けてくれた。

職種、業務内容への理解があるからこその、

経営に一歩踏み込んだ提案だった。

「…ですから、未経験であっても、

成長意欲の高い人材を採用したほうが

御社にとって幸せなはずです」

その数日後、その女性との何度目かの面談があった。

「デザイン経験を、CADの習得に活かしてみませんか」

前職とは全く違う仕事だから慣れるまでは不安かもしれない。

けれど、娘さんの保育園に合わせてシフトの融通がきくこと、

家具部品の設計経験を活かしてキャリアチェンジできることを伝えた。

きっと彼女が想像もしてこなかった人生プラン。

それが双方の間に立つユースが見出した最適解だった。

ただの折衷案ではない。

企業にとっては組織の進化を見据えた人事戦略を。

求職者にとっては長い人生を見据えた

妥協のないキャリアビジョンを。

それぞれに盛り込んだ「ハイブリッド型提案」だった。

しばらくじっと耳を傾けていた彼女は、

結んだくちびるを緩めてゆっくり首を縦にふった。

働き始めてから数ヶ月、

彼女の目の色はすっかり変わっていた。

「子育てが一段落したら、

インテリア設計士の資格を取ろうと思うんです」

「そしたら、新しい部署を用意しないとね」

人事担当者さんも、彼女が来てから職場の雰囲気が良いと嬉しそう。

ユースの提案を通してひらけた新しい道。

「はたらく」ことを通して芽生えた小さな希望。

三者の関係はまだ始まったばかりだ。

その人は、地元にUターンしてきた。

都市部から三時間。

電車とバスを乗り継いだ終着の町。

豊かだと言う人もいれば、何も無いと言う人もいる。

「めっちゃ田舎じゃん…」

長旅を終え、久しぶりに地面を踏みしめた娘の第一声が、

閑散とした町並みに消えていく。

その人は、介護が必要になったご両親のため、

二〇年間勤めた製薬会社の営業を辞めて、

地元で働く選択をした。

ユースが運営する求人サイト

「ワポティ」に登録してくれたのは、「求人案件数No.1 」という、

ネットの広告を目にしたことがきっかけらしい。

その人はとにかく優しい人で、仕事の条件を聞いても、

妻のため、娘のため、親のためと、自分のことは後回し。

一緒についてきてくれた妻と、高校生になる娘に

これ以上の負担や迷惑をかけたくないと、

仕事より家族を優先することを決めていた。

「家族が幸せになれば、ぼくのことは二の次でいいです」

ユースにできることは求人案件数No.1の誇りにかけて、

より多くの働き口を提示することだった。

それから数日後、彼のほうから連絡があった。

「もっといろんな求人を見てみたいんですけど、他にもありませんか?」

地元にこれほど多くの選択肢があるとは思っていなかったようだった。

ユースのサービスは、エリアのすみずみに行き届いている。

営業が自分の足で情報を集め、信頼を築き、

地域のコミュニティに溶け込んでいるからだ。

だからこそ、広く深い提案ができる。

それだけじゃない。

自治体や、地元企業、協力してくれるパートナーとの連携によって、

地方独自のサービスを展開。

新たな雇用の創出にもいち早く力を入れてきた。

求人案件数No.1。

これは単なる数字ではないのだ。

それは、地域のことを一番理解している企業という証明でもあった。

「家族との時間も大切にしながら、

自分らしく働ける仕事って見つかりますか?」

「はい、きっと見つかりますよ。

もし、ご家族に迷惑がかからないとしたら、

本当はどんな仕事がしたいんですか?」

一拍おいてから、その人は優しい口調で質問に答えてくれた。

「困っている人の役に立つ、そんな仕事がしたいです」

あれから三度目の春が来る。

彼は今、製薬会社での営業経験を活かして

医療機器メーカーに勤めている。

ルート営業だから急な残業もない。

家族の時間を第一に優先できる職場だ。

「仕事を諦めなくてよかった」

当時を振り返って彼は話してくれた。

来年受験を控える娘さんは、医療系の道に進むと決めたらしい。

父の優しさは、しっかり家族にも伝わっていた。

地元に埋もれた優秀な人材を掘り起こすのもまたユースの使命。

誰もが自分らしく働ける居場所を、

全国の地域すみずみにつくっていく。

そしていよいよ、ユースにとって四七つ目の拠点が完成する。

その学生は、なんの変哲もないリクルートスーツで現れた。

せーので始まった就職活動。

社会に敷かれたレールの上。

と、思いきや、行き先は自分次第。

適性は?やりたいことは?どんな社風があっている?

思考の整理ができないまま途方に暮れていた彼は、

進路相談に乗ってくれるという口コミを聞いて、

ユースを訪れたそうだ。

こうした違和感を抱いたまま就職してしまい、

働いてみたら「やっぱりちがった」と転職する人がどれほど多いか。

ユースはそういう人をたくさん見てきた。

原因は世にはびこる画一した労働観。

例えば、「正社員」こそがキャリアにとって「正」だといった偏重。

こうでなければいけないという固定観念によって、

働く人たちの幸せのかたちまでが固定化されていた。

その風潮に一石投じようとはじまったのが、

ユースのキャリアコンサルティングだった。

初回面談の日、その学生はスーツに冴えない顔で現れた。

学校の進路指導室に通ったり、サークルの先輩に相談したり、

何かの役に立つかと資格の勉強もしているとのことだった。

でも、その努力は不安を振り払うためであって

決して前向きなものではない。

働く前から、

働くことへの息苦しさを感じていることを打ち明けてくれた。

まず彼に伝えたかったこと。

働き方は、人の数だけあるということ。

仕事で得られる対価は、人によって異なるということ。

そしてユースは、

「はたらく」のあらゆる可能性を提示することができる。

どこよりも「はたらく」ことへの熱い想いや、

仕事のリアルな裏側まで伝えることができる。

それは、企業の右腕として

組織の経営課題に立ち向かってきた実績があるから。

働く人たちを一番そばで見てきた誇りがあるから。

そうした経験を活かしてユースは、

彼の内面にある答えを引き出すための問いかけや、

情報の提供を繰り返していった。

「ぼくは社会のことをよく知らないから、迷っているのかも」

度重なる対話の中で見えてきた彼の現在地。

私たちが持っている選択肢であれば、

正社員として働ける会社を紹介してあげることも可能だった。

他にも、ユースが行う請負事業を通じて請負社員として働く道もあった。

しかし、その学生が出した答えは、

あえて「派遣」で働くという道だった。

それはつまり、やりたいことがわからないまま会社を選ぶより、

やりたいことを探すために派遣社員という

雇用形態で経験を積むという選択。

「ぼくにはまだ準備期間が必要だと思って。

色々と試しながら自分らしいスタイルを探していこうと思います」

考え方が変わると、行動も変わる。

出会った頃とはまるで別人の顔つきで、

彼は新しいキャリアを歩み始めた。

他の誰かが「間違いだ」と言うかもしれない。

だけど、正解なんてきっとない。

一人ひとりの幸せのかたちを。なければ新たな労働解へ導いていく。

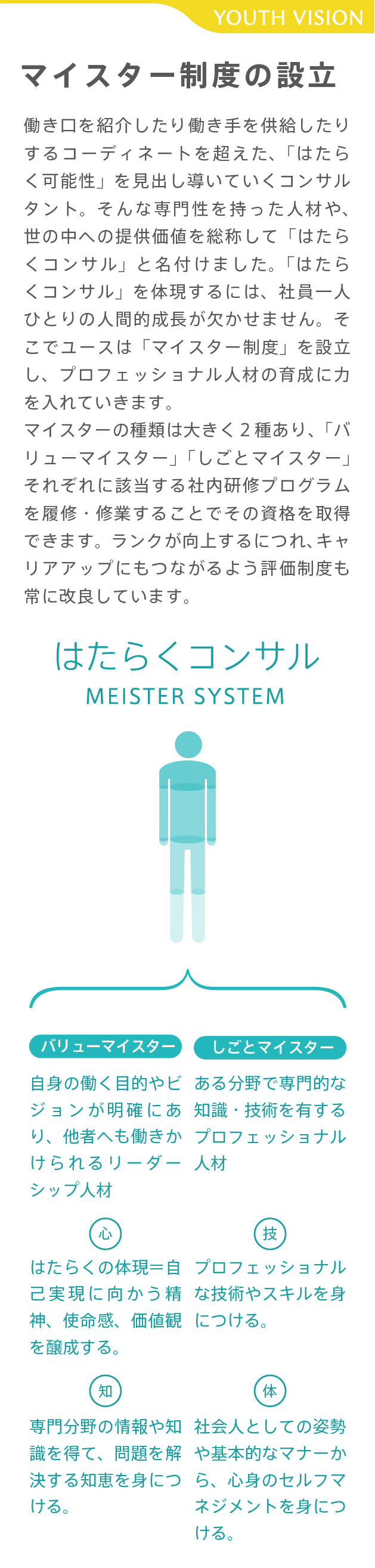

私たちの仕事はただのコーディネートじゃない。

「はたらく」の可能性を見出すコンサルタントだ。

その三人は、

三者三様の悩みを抱えてユースのコミュニティを訪れた。

胸の奥にわずかばかりの希望を忍ばせて。

一人目は、足に障がいを持たれた青年だった。

ひとくくりに「障がい」といっても、不自由に感じる部分や、

そのレベルも、人それぞれ。

けれど、障がい者雇用のあり方は、

まだまだ画一的な対応しか進んでいない。

『障がいを持っている人に優しい職場』ではなく、

『ライフスタイルにあった私らしい働き方』と出会うため、

その青年は、ユースのコミュニティを訪れた。

二人目は、ベトナム出身の女性だった。

家族を置いて日本に来たけれど、仕事を選べるほどの自由がない。

外国人の受け入れが緩和されてきたといっても、

言葉の制限、契約期間の制限など課題はまだまだ山積み。

日本での安定した収入や、

豊かな生活を期待して出稼ぎにきた彼女は、

「自分らしく働いていけるか」身寄りのない異国の地で

不安な日々を過ごしていた。

日本での生活をサポートしてもらうため、

日本で働くために必要な知識やスキルを身につけるため、

そして日本で働く魅力を再確認するために、

その女性は、ユースのコミュニティを訪れた。

三人目は、八〇代のシニアの方だった。

彼が初めて訪れたのは、

ユースがシニア向けのサービスに力を入れる二〇年前のこと。

健康寿命が延び続けていた当時の日本で、

シニア世代の働き方も多様化。

彼もまた長く勤めた会社で継続雇用が終了する前に、

次のキャリアを模索していた。

当時ユースが提案したのは、

これまで積み上げてきた知識や能力を社会に還元する、

新しい「はたらく」環境の提供だった。

例えばそれは、人手不足を嘆く

介護施設や保育園でフレキシブルに働くこと。

他にも、仕事や雇用という形にとらわれず、

地元の学生に「はたらく」について教える講師の仕事もあった。

そして今、彼はまた新たな活躍の場を求めて、

ユースのコミュニティを訪れたそうだ。

なぜ、三人はユースのコミュニティを選ぶのか?

それは、これまで選択の幅が狭かった

“障がいを持たれた方”や、

“外国人労働者”、“シニア”

といった人たちの

新たな雇用のモデルケースをユースが創出し、

その実績を持って彼らの選択肢を広げてきたから。

「正解がない」。

そんな時代からノウハウを蓄積し、

改善を繰り返し、

どれだけ小さな変化だったとしても

常識や固定観念をひっくり返し続けたから。

その一つひとつの新たな「はたらく」のモデルケースが、

誰かの希望となり、いま、

お互いの個性を認め合おうとする

世の中の空気を生み出している。

その象徴が、ユースのコミュニティだ。

身体的特徴、国籍、年齢といったレッテルにとらわれず、

それぞれにとっての多様な生きがいに出会える場所をつくる。

世の中をつくる。

この、決して当たり前じゃない「普通の幸せ」を、

すべての働く人へ。

その経営者は、“メンタルヘルス”という言葉に

ネガティブな印象を持っていた。

「とっつきにくい」

「表面化したらやっかい」

という偏見から、手がつけられなかったそうだ。

七〇人の従業員を雇う地域に根付いた建設会社。

営業、資材調達、設計の他に、

現場では汗水を流して働く職人たちがいた。

重労働で、危険と隣り合わせの環境。

そんな仕事への不安やストレスを少しでも軽減させてあげたい。

そう思いながらも、

メンタルヘルスを下手に扱うとマイナスに働くのではないかと、

その経営者は懸念していた。

そんな誤った認識を改めたのが、ユース.ウェルネス。

持ち前の営業力と提案力で、

企業経営にとっていかにメンタルヘルスが重要かを説いていった。

はじめは消極的だったその経営者が前のめりになったのは、

経済産業省が推進する「健康経営」政策の話をしてからだった。

今でこそ、当たり前になっている

「従業員の心身の健康 = 企業価値を測る一つの指標」

という考えは、

「健康経営」を一つのきっかけに世の中にも浸透していった。

『攻めのメンタルヘルス』。

この言葉もまた、ユースが提唱し続けた考え方の一つだ。

メンタルヘルスで最も大事なことは「予防」。

それを根付かせるために、これまでの待ちの姿勢ではなく、

ストレスチェック、定期面談、研修といった制度や仕組みを、

企業側から能動的に働きかけていくことをユースは説いて回った。

「最近、社内の雰囲気が良くなったんですよ。

困ったら、お互いに打ち明けられるようになったというか」

ストレスチェックや定期面談を行うようになって、

「怪我をすることで職を失う不安」を抱えている職人が

多くいることを知ったその経営者は、

怪我をしても働き続けられるキャリアを新しく構築したそうだ。

「はたらく」がほんの少し楽になる、そんな心のサポート。

メンタルヘルスが経営に与える影響は、

その後も、さらに大きくなっていった。

メンタルヘルスの予防を根付かせるために用いていた

『攻めのメンタルヘルス』という言葉も、

最近では当たり前になってきて、

説いて回る必要がなくなっている。

その女性は、周りの目を気にしていた。

「あの人、カウンセリングに通っているらしいよ」

という、同僚たちの噂話に。

肩こりの原因が“心”の問題だと彼女が知ったのは、

勤め先の会社で実施されたストレスチェックでのことだった。

「カウンセリングを受診されることをお勧めします」

そんな診断結果に、当時はあまりピンと来なかったそうだ。

以前に比べてだいぶ浸透してきたカウンセリングという言葉も、

世間はまだネガティブな印象を持っていたように思う。

そんな中で彼女が紹介されたのが、

クライアントの心に寄り添う

ユース.ウェルネスのカウンセリングだったと言う。

業界から一目置かれるノウハウの高さはもちろん、

これまでのメンタルクリニックや心療内科の雰囲気とは

全く異なる開放的な空間。

『カウンセリングに行ってよかった』

という評価をたくさん頂いていた。

そんな口コミを信じて、

彼女は一歩踏み出すことができたそうだ。

「モヤッとしていた感情や、

ストレスの正体に気づくことができました」

カウンセラーと話すことで気づくことができた

彼女自身の心の状態。

今では日常的に家族みんなで訪れてくれるようになった。

さらにユース.ウェルネスが提携する

ヨガや、マインドフルネス、整体といった

自律神経を整えるためのサービスも

積極的に利用されているんだとか。

通い始めて以来、不安に感じていた

仕事のこと、家族のこと、

将来のことを少しずつ前向きに考えられるようになったそうだ。

一方、世の中では、ユースが発信する

親しみやすく・わかりやすいメンタルヘルスの情報が

世間に伝わるにつれて、

カウンセリングに行くハードルが下がっていき、

仕事終わりにジムへ行くような気軽な感覚で、

カウンセリングに行ったことをSNSに投稿する人も増えてきた。

「昨日カウンセリング行ったんだけどさ!」

なんて、オフィスの会話も以前と変わってきて。

彼女は職場にも、不安や悩みごとを打ち明けられる

仲間ができたそうだ。

心の悩みに耳を傾け合う、

そんな思いやりあふれる社会へと向かうことで、

働きやすさも徐々に向上してきている。

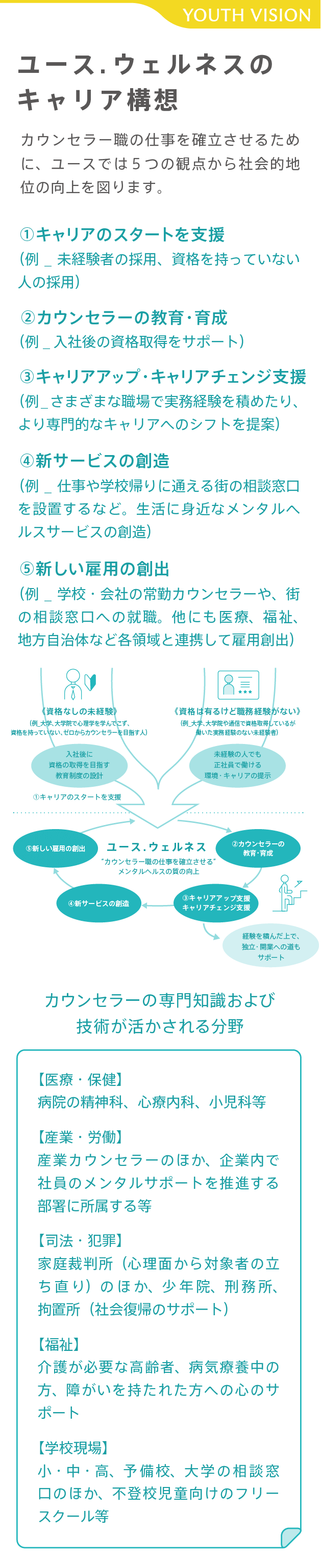

その人は、カウンセラーという仕事に興味を持ち始めていた。

しかし調べるうちに、カウンセラー職の求人募集が少ないことや、

専任として働ける職場が限られていることを知り、

世の中から認められていない仕事のように感じたそうだ。

実際に、資格を持っていても

カウンセラー職だけで生活が成り立っている人はほんの一握り。

カウンセリングの需要が低かったため、非常勤や、

他の業務と兼任しながら働いている人がほとんどだった。

また雇用先も多くないので、

未経験で採用されるケースはごく稀。

それならと、未経験から独立開業を目指す人も一定数いたが、

その道で生計を立てることは非常に困難だった。

「そんな業界の中でユース.ウェルネスは異彩を放っていた」

と、当時を振り返ってその人は語ってくれた。

経験がないカウンセラーのキャリアを支援する制度。

入社後に資格取得の支援をする教育制度。

なんと言っても『カウンセラー職の仕事を確立させたい』

というユースの想いに強く共感し、

その人は入社を決意してくれたそうだ。

その後ユースは、

メンタルヘルスやカウンセリングの必要性を説いていく中で、

カウンセラー職の地位向上や、世の中からの理解を得ていった。

また、仕事や学校帰りに通える街の相談窓口を設置したり、

対面が苦手な人のためのSNSや

オンラインによる面談システムを確立させたりと、

生活の基盤に欠かせない役割・仕事として浸透させていった。

さらにユースグループの他事業である

HR、保育、介護、保険事業と連携し、

そこで働く人や利用者のための新しいメンタルヘルスサービスを開始。

それによってカウンセラーの新しい雇用も次々と創出していった。

カウンセラー職の地位や雇用が安定するにつれ、

人材のスキルやサービスの質も向上。

業界全体に、いい循環が生まれている。

その人はというと、

産業カウンセラーとキャリアコンサルタントの

ダブルライセンス取得を目指して猛勉強中なんだとか。

「カウンセラーって、職場から社会を明るくできる仕事だと思うんです」

希望と誇りに満ち溢れた彼女のカウンセラー人生は、

着実に前へと歩みを進めている。

その人は、一歩を踏み出す勇気が出せないでいた。

「独立して自分の店を持ちたい」

という、長年の夢を秘めながらも、

いくつかの不安が決心を鈍らせていた。

二〇歳で美容師の専門学校を卒業した彼は、

市内の人気美容室に勤務することになった。

かけ出しの頃はなかなか指名がつかず、

床掃除やシャンプー、肩マッサージなど、

長い下積み時代を過ごした。

同期に指名が入り出した頃も、彼はまだ

パーマのロッドを巻きつけるサポートを

任される程度だった。

それでも腐ることはなかった。

誰もいなくなった深夜、

ひとり鏡の前で腕を磨き続けた。

それから一三年経った頃、

多くの指名がつくようになっていた彼のもとに

転機が訪れた。

新しい店舗を出すので、

その店長になってくれないかとのことだった。

「僕なんかでいいのだろうか」

戸惑いを抱きながらも、

真面目な性分の彼は必死に会社の期待に応えようとした。

店の内装デザイン、インテリア、機材の選定。

他にもサービスプランや、

集客の方法、予約システムなど、

新しい仕組みを随所に取り入れながら、

新店舗独自のあり方を模索していった。

準備から一年。

新店舗は予定通り無事にオープンした。

店舗経営もすぐに軌道に乗りはじめ、

彼は肩の荷がおりたと言う。

その一方で、彼の胸のうちに秘めていた独立への想いが

ふつふつと湧き上がってきたそうだ。

しかし、店舗経営を目の当たりにしたことで、

新たな感情も芽生えてきたと言う。

「事業がうまくいかなかったら返済はどうしよう。

自分が働けなくなったら家族はどうなってしまうのか」

もしものことを考えれば考えるほど、

万が一のリスクをゼロにすることはできない。

彼は、夢を前に足踏みしていた。

より豊かな人生を得るための挑戦で、

働く人たちの新たな不安が生み出されている。

そんな矛盾に立ち向かうため、

ユースの保険事業は、

「働く人の挑戦を後押しする」

という保険のあり方を掲げた。

その実現に向けて、

まずは「リーディング.ライフ」として法人化。

拠点は、主要都市を中心に一〇店舗へ拡大。

オンライン窓口や、AIを取り入れた自動窓口など

サービスの仕組みづくりにも注力していた。

その人が独立を決意したのは、

ユースの保険がどこまでも働く人の目線で

相談に乗ってくれたから。

保険の種類や、商品の優劣ではなく、

ユースの考え方や、ユースの営業姿勢に、

とても励まされたそうだ。

長年勤めた美容室を退職して半年。

彼は念願だった自分の店を開業することができた。

「実はあの時、息子が生まれたばかりだったんです。

だからもっと安定した道も考えたんですが、

最後は、ユースさんに後押しされました。

後悔しない選択ができて、ほんとうに感謝しています」

生きる上での安心感や、暮らしの充実を守る。

そんな、保険サービスが持つ根底の価値は、

まだまだ新しい可能性を秘めている。

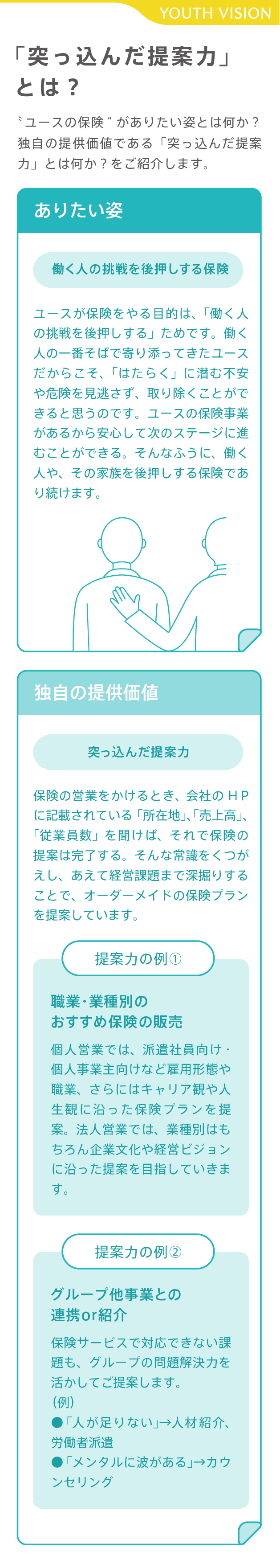

その経営者は、孤独を感じていた。

会社の経営判断をフラットに相談できる

パートナーがいないことに。

事業の設備投資に悩んでいるけれど、多額の予算がかかる。

法人の借り入れには、個人の連帯債務を組むことになるため、

何かあった時に家族にも影響が及ぶことを危惧していた。

しかし、そんなことを会社の従業員に相談することはできない。

また、経営全体ではなく、

それぞれの立場や分野を専任する従業員とでは、

なかなか目線を合わせて会話することも困難なようだった。

そんな中、

リーディング.ライフの人と話をする時だけは、

「何でも本音で話すことができる」

と、その経営者は言ってくれた。

理由は、「突っ込んだ提案力」とのことだった。

ある程度の企業情報がそろえば、

商品を提案できてしまうのが保険の営業。

逆を言えば、必要以上に課題に踏み込んでも、

保険だけでは解決できないという歯がゆさが

この業界には常にあった。

しかしリーディング.ライフは、

潜在している顧客のニーズをとことん深掘り。

あらゆるリソースから情報を集め、

期待される以上の提案を行い続けた。

それを可能にしたのは、

ユースグループが幅広い事業を展開しているから。

保険の領域にとどまらない経営課題の根本まで、

同じ目線で話し合い、解決に導くことができるのだ。

結果、個々のニーズに合わせた

「業種・職種別の最適な提案」を実現。

保険サービスだけでは処理できない課題に対しても、

HR事業や、ウェルネス事業など他事業サービスと連携することで、

多角的に解決できるようになった。

「設備投資の話だけでなく、家族のこと、

それから事業承継を見据えた株式の譲渡のことや、

従業員の将来のことまで。

経営課題を何でも相談できるのが、

ユースさんの独自性かもしれませんね 」

リーディング.ライフの

「突っ込んだ提案力」が築いた関係性は、

事業間の垣根をこえて、今なお、

ユースとその経営者の絆になっている。

その保育士は、三年間働いた職場を辞めてしまった。

毎日のように遅くまで残業し、持ち帰り仕事も多い。

膨大な思考労働を抱えながら、子どもたちの命を守る肉体労働。

かといって給与が見合っているわけでもない。

結果、同僚たちは離職してしまい、職場は人手不足。

一人ひとりへの負担がさらにのし掛かり、

休みを取りたくても言い出しにくく…。

ついには心に余裕が持てなくなって、人間関係もギスギスと悪化。

ちゃんと子どもに向き合いたいのに、

まるで気持ちが追いついてこない。

「私も辞めようかな…」

そんなふうに、夢を諦めてしまう保育士さんたちが、

当時の保育業界にはたくさんいた。

この状況をなんとか変えたいと立ち上がった

ユースの保育事業。

「働く人」に寄り添ってきたユースグループだからこそ、

まずは保育士の労働環境の改善から取り組んでいった。

業務負担の調整や、休日が確保される働き方の改革。

職員の福利厚生の充実。園内外への研修参加支援。

保育の質の向上や、人間力の向上をサポートする教育制度の設計。

これまでの画一的な保育士のキャリアを見直すことで、

保育に関わるすべての人の可能性を増やし続けた。

慣習にとらわれないユースの挑戦の数々。

それが功を奏し、保育士たちは徐々に、

薄れてきてしまっていたこの仕事の誇りとやりがいを取り戻していった。

また、生まれた余裕は子どもと向き合う時間に代わり、

保育の質が向上。

子どもを真ん中に考えた、

理想の保育を実現できるようになった。

キラキラと働くユースの保育士たち。

その姿は、今を生きる子どもたちにとって、

未来を生きる希望になっている。

夢を諦めきれなかった保育士たちの、

いつでも戻ってこられる居場所になっている。

世の中から信頼され、憧れられる職。

保育士という仕事の地位やイメージは、

この三〇年で大きく変わった。

そのご夫婦は、いつもお子さんに謝っていた。

「遅くなって、ごめんね」

ご夫婦は共働きだったためお迎えはいつも時間ギリギリ。

延長保育を利用されることも珍しくはなかった。

親子三人が保育園の見学に訪れたのは、もう三年前のこと。

あと数ヶ月で育休が終わり、

ご夫婦ともにそれぞれ仕事へ復帰するタイミングだった。

実家は車で一時間。近所に頼れる人もいない。

やりがいある職場でまた働けることにワクワクしている一方、

働きながら子育てができるのか? と、

二人は不安を拭えずにいたのだ。

「後悔したくない」

保育園選びは慎重だった。

かつて働く親たちを悩ませた待機児童問題も、

少子化と保育所の増設によってほぼ解消。

今では“保育園が余る時代”と言われ、

親が保育園を選ぶ立場へと逆転した。

そんな数多ある選択肢の中からご夫婦の目に留まったのが、

キラキラと働くユースの保育士だったそうだ。

職員同士の雰囲気も良く、お互い助け合いながら働いている。

何よりも子どものことが大好きで、子どもにしっかり向き合っている。

その姿を見て、安心して預けられると選んでくれた。

入園後、お子さんと一緒に過ごす時間も

コミュニケーションも減ってしまったご夫婦は、

保育園からの日誌をいつも楽しみにしてくれていた。

「今日はお友達に、おままごとのセットを譲ってあげていましたよ」

「パパとママにお手紙を書きたいからと、

ひらがなを練習しているんですよ」

忙しさに追われてお子さんの成長を見逃してしまわないように、

そして、保育園でがんばった我が子を

家に帰ってからも褒めてあげられるように。

精一杯お子さんを観察して毎日の出来事を共有するようにしていた。

それからご夫婦は徐々に、

子育ての悩みを打ち明けてくれるようになって、

自主性を尊重した適切な子育てのアドバイスを

求められることも増えていった。

仕事が休みの日は、

ユースの子育てコミュニティを家族三人で利用してくれることもあった。

そのコミュニティでは、育児に関する情報交換や、勉強会、

先輩ママたちが実践的なノウハウを教えてくれる

体験イベントなどを開催していた。

他にも教育事業や老人介護施設の運営など、

地域に根付いているユースグループだからこそ、

子ども同士だけでなく親同士の地域交流も支援することができた。

「なんだか親のほうが成長させてもらっているみたい」

頼れる場所が増えたことは、

ご夫婦にとって心の支えになっていたそうだ。

卒園の日が近づいてきたある日。

そのご夫婦は二人でお迎えに来た。

「お仕事が終わるのを待っててくれて、ありがとう」

そういえば、いつからか

「ごめんね」が「ありがとう」に変わっていた。

働くことも、子育ても、後悔したくない親子のために、

ユースの保育園ができること。

それは、子どもだけでなく、子育てを通して親も成長していく、

そんな家族の可能性を育む場所であり続けること。

その女性は、父に対して後ろめたさを募らせていた。

「脳梗塞でお父様が倒れられました」

という病院からの電話。

その日を境に、突然始まった親子二人の介護生活。

幸いにも後遺症はほとんど無く、

日常生活にもそれほど支障は出なかった。

それでも、再発のリスクを恐れて

父ひとりを実家に残す訳にはいかなかったと彼女は言う。

そんな思いとは裏腹に、

受け入れ可能な介護施設を探すことは年々厳しくなっていた。

特に二〇三〇年頃と言えば、少子高齢化や介護士不足の影響を受け、

要介護認定の基準が見直されたばかりだった。

彼女の父は、思っていた「要介護」の認定ではなく、

「要支援」の認定だった。

それでも受け入れてくれる施設はいくつかあったそうだが、

「要支援」の認定では入所を断られることも多く、

施設探しは難航した。

また、できることなら家に居たいという父の意向もあり、

彼女は仕方なく仕事を辞め、介護のために実家へ戻った。

しかし、父の介護を続ける中で、後ろめたさが募っていったと言う。

「私の介護で、父の人生は本当に満たされているのだろうか。

そして、私自身の人生は満たされているのだろうか」

愛とか、責任とか、見えないものに押しつぶされそうになって…。

その女性がユースを訪れたのは、

そんな悩みをひとりでは抱えきれなくなったからだった。

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、訪問介護、デイサービス。

当時から総合的なサービスを展開していたユースは、

その人の健康状態や、

これまでの人生で大切にしてきた価値観に合わせた最適な

“介護・医療”を提供することができた。

「きっと訪問介護を選ぶ。父の居場所は家しかないから」

という彼女の思い込みは、見事に外れた。

彼女の父が希望されたのは通所介護だった。

利用を決定づけたのは、「はたらく」体験ができるからだった。

それは、可能な限り自立した生活をサポートする、

というユースの提案だった。

過度な介助ではなく、本人ができることをチャレンジしてもらう。

特にユースの介護施設では簡単なお仕事を頼まれたり、

子どもの子守りを任されたりする機会がある。

グループ事業のシニア向けの職業支援サービスや、

保育園と連携しているからだ。

その女性は何の心配もなく仕事に復帰することができた。

「はたらく」を楽しむ父の施設での様子を、

ケアマネジャーや送迎スタッフから定期的に報告してもらえたからだ。

仕事に生きた父にとっては、

たとえ小さなお手伝いであっても誰かのために働くことは、

生きがいそのもののようだった。

そうした日々の中で、父の表情は

自尊心を取り戻していったように見えたと彼女は言う。

その女性は、父に新しい居場所ができたことを悟った。

プロのスタッフによる介助。

生きがいのある暮らし。

そして人と人との「つながり」。

自分らしさを叶えていく父の姿に、

「いつか私もお世話になるかも」と彼女は思ったそうだ。

あの頃の父と同じくらいの年齢に近づいてきたその女性は、

父と同じく「要支援」の認定を受けた。

現在自治体による支援を受け、

リハビリに特化したユースのデイサービス「ひのき」に通所している。

「要支援」にはなったが、あの頃の不安を抱いていた父とは違い、

ユースのおかげで、老後をもっと自分らしく過ごすことができるよう、

心身機能の向上や、認知症予防に取り組むことができている。

「ここを選んでよかった」

父が最期に彼女へ言い残した一言。

介護を通して深めていった父との絆が、

彼女のこれからの人生にとって希望の光になっている。

その介護士は、理想と現実の間にギャップを抱いていた。

介護の仕事は、利用者さんの、

その人「らしさ」を叶えるためにある。

体が思うように動かなくなって、大切なことを思い出せなくなっても。

かけがえのない日常を支えながら、生きがいを護ること。

それは、好きな手芸を続けたり、日課のお散歩へ出かけること。

あるいはお風呂に入ることや、

ご飯を噛んで食べられることかもしれないし、

家族に会えることかもしれない。

些細なことと思うかもしれないけれど、

一つでもその人のやりたいことを叶えてあげたい。

誰かの役に立ちたい。そんな思いを持って目指した介護士だから。

けれど、理想と現実の間にはまだまだギャップがあった。

高齢化が進む社会に対し、

重労働で賃金が低いという介護職のイメージが

現場での深刻な人材不足を引き起こしていたのだ。

「介護という仕事の社会的地位を上げたい」

彼は理想の介護を実現するため、同じ志を持ったユースに入社し、

まずは働く環境を整えていった。

介護をする人にゆとりがなければ、

誰かのために時間や労力、優しさを割く余裕だってないからだ。

今では当たり前になったIoTやAIを活用した業務効率化の推進。

近年では、重労働をサポートする最新機器や介護ロボットの導入など、

業界に先駆けたさまざまな取り組みに彼は挑戦していった。

職場が改善されるにつれ職員のコミュニケーションも増加。

お互いに向上心を持って高め合う風土も醸成されていった。

「介護」。

それは、長い老後人生において一つの不安でしかない。

他にも年金や保険といった制度の知識について、

あるいは怪我や病気をした時に受けたい医療の方針について、

中には近すぎるからこそ難しい

親子関係について悩んでいる人たちだっている。

ユースはそんな人たちのための受け皿として、

総合職とは異なる「専門職」というキャリアを構築した。

「専門職」の登場は、あらゆるキャリアの広がりを見せていった。

中には、保険事業からキャリアチェンジして、

介護や医療に特化した保険の専門職として

活躍する社員も現れるほどだった。

その結果、「介護」にとどまらない幅広い分野で、

利用者さんとその家族にとって

プラスになる提案や情報提供を実現した。

今朝、彼が担当する男性の一人が安らかに天へ旅立った。

たった一人の家族だった娘さんは、父の最期を笑顔で看取った。

「みなさんに頼って本当によかった。ここを選んでよかった」

そう言って、娘さんは施設を後にした。

かつて介護という仕事は、心身を疲弊し、

過労で健康をそこなう人が多くいた。

「ありがとう」

「助かった」

その言葉に奮い立たされ、

無理をするご家族や介護士たちが大勢いた。

でも、誰かの役に立つために、自分を犠牲にしていいわけがない。

ユースの介護は、ご家族も、介護士も、もちろん当事者も、

みんなで幸せになる介護。

利用者さんの人生が、最後まで自分らしく充足したものになる。

そして、「ここを選んでよかった」と

ご本人にも、ご家族にも思ってもらえる。

そんな良い循環が、介護士たちのさらなる誇りにつながっている。

「ユースを選んでよかった」

その介護士は今日も、ただひたすらに理想の介護を追いかけている。

その人は、日本の将来を憂いていた。

日本が世界のGDPの一五%を占めていたのは、とうの昔。

世界の産業やマーケットの中心は、

数十年も前から欧米や、日本以外のアジア圏に移っていた。

ビジネスチャンスは世界中にあふれ、

二〇二〇年代に入ると円安の影響もあって

「これからは日本人が海外に稼ぎに出る時代だ」

という声が強まっていた。

また、海外企業がどんどん日本に進出してくる中で、

グローバル化は一気に加速。

日本が大事にしてきた「はたらく」のあり方や、

考え方が薄れてきている、という意見もあった。

ちょうどその頃、

海外展開をテーマにした事業モデルの創出に

力を入れている会社があった。

それがユースグループの社内ベンチャーだ。

かつてから日本で働く外国人労働者と多く携わってきたユースは、

海外の人から見た“日本独自の労働文化”について情報を集め、

新たなビジネスの種として企画を揉んでいた。

国内経済が落ち込んでいる時に、

海外の働き方や価値観を取り入れるのは必然。

けれど、それと同じくらい、GDPには表すことのできない

日本独自の「はたらく」の価値を見直す必要があるのではないか。

社内ベンチャーの責任者であったその人は、

大きな野望を持っていた。

「日本の『はたらく』の価値観を海外に広めたい」

「日本の『はたらく』 を海外を通じて再発見したい」

ただ単に事業を創出するのでは自社の利益にしかならない。

海外の手法を取り入れるだけでは、この国の労働は進化がない。

事業モデル、雇用条件、労働環境、さまざまなフィルターを通して、

日本が大事にしてきた「はたらく」のあり方や、

考え方、精神、手法、伝統技術を深めていく。

あるいは、日本と海外の技術を融合させて、世界に還元していく。

そこに、「はたらく」の可能性を見出したのだ。

かつてこの国を憂いていた人たちは、いま、熱い想いを抱いて、

ユースグループの中から世界へと羽ばたきはじめている。

GDPが伸び悩み、経済不況。

そんな逆境から挑んでいくのが、ユースらしさなのかもしれない。

その小学生は、朝から重い足取りの大人たちの姿を見て

疑問を抱いていた。

「大人はどうして働くの?」

「家族が幸せに暮らすためにお金が必要だから」

「誰かの役に立つことは嬉しいことだから」

パパとママの働く理由を聞いても、まだ疑問は晴れなくて。

担任の先生にも聞いてみたそうだ。

そしたら先生は、ユースの運営する

「はたらく学校」を教えてくれたんだとか。

「はたらく学校」は、

ユースの社員研修として始まった社内大学が、

さまざまなテーマの授業を扱っていくうちに、

門戸を社外にも広げることになったオンラインスクール。

受講生は、小学生からシニアまであらゆる世代が対象。

講師は専門家から、社内大学のOB、定年を過ぎたシニアの方まで、

ユースのコミュニティに集まる多様な背景の人たちだ。

知識や技術が身につくのはもちろん、

最大の特徴は、働くことを通して

自己実現へと向かうための心構えが学べること。

働くことの本当の目的。

働くことに希望を持つことの大切さ。

働くことが希望であると誰かに発信できる強さ。

生きるための肥やしとなる、

働くことの考え方や価値観を学べる学校として、

まさに、「どうして働くのか?」という、

世の多くの人たちが抱える疑問を解消している。

「働きたくないと思っていたんですけど、

早く働いてみたいと思うようになりました」

そう言って旅立った卒業生たちが今、

社会のあらゆる場所で活躍しているのだ。

「パパのお仕事は社会にどう貢献しているの?

ママがおばあちゃんになった時に叶えたい夢は?」

小学生とは思えない

娘の鋭い質問に感化されたパパさんとママさんが、

先日、娘さんの後輩として「はたらく学校」に入学してきた。

ユースの「はたらく学校」は未来に働きかけていく。

働くために何かを学ぶ既存の学校のあり方ではなく、

より良く生きるために「はたらく」を学ぶ、

そんな新しいあり方の学校として。

現在は、学校法人の設立に向けて、新たな挑戦へと向かっている。

その人は、衝撃を受けていた。

「遊ぶように働く大人たちが本当にいるんだ」

その人の職歴は平穏に満ちていた。

一社目は中小ゼネコンの人事部で採用を担当。

二社目はエンジニア派遣に特化した老舗の人材会社で営業を務めた。

どちらも大手というほど有名な企業ではなかったけれど、

知る人ぞ知る優良企業として界隈ではそれなりの評価を得ていた。

財務も安定しているし福利厚生も悪くない。

外から見ると何の不満もなく平穏に見える仕事場だった。

しかし、彼は葛藤を募らせていた。

「相思相愛だと確信して採用した人材が、

毎年のように会社を去っていく」

「せっかく派遣先を紹介したのに、

翌月には連絡が取れなくなるスタッフがいる」

「裏切られた」

そう思うことも初めの頃はあったそうだ。

けれど、それも繰り返されるうちにやがて

「仕方がない」「そういうもんだ」と段々期待しなくなって。

また、それが自分一人ではなく、

組織、業界にはびこっているものだと気づいてからは、

葛藤というより諦めに近い感覚に変わっていったと言う。

それでも二〇代最後の年、その違和感がどうしても見過ごせず、

彼は三度目の転職に踏み切った。

【「はたらく」が、生きる希望となる世の中。】

そのビジョンに共感して、

自分も「はたらく」の可能性を見出す一員になりたいと、

その人はユースに転職してきた。

入社して驚いたのは、

どこよりもユースグループが挑戦していたことだったそうだ。

「常に成長し、人間力を高め、

イキイキ働く姿が、誰かの希望になるはずだ」

そんな熱い想いを持った社員がユースにはたくさんいた。

決して、見たくないものに蓋をし、

うわべの元気を装っているわけではなかった。

誰もが目を覆いたがる負の就労感に真っ向から向き合っていた。

もっと働きやすくするにはどんな取り組みが必要かと常に改善し、

社員の自己実現をサポートする制度もトライアル的に日々実践していた。

ユース自身が働くことの本当の目的や意義を見据えて、

イキイキと人生を楽しむあり方を実験し、そして体現していたのだ。

そして、それは社内に限ったことじゃない。

社員の家族や、登録スタッフ、クライアント企業、

協力してくれるサポーター企業に、地域の方々、

関わるすべての人へ積極的に発信していた。

ユースが熱源として、世の中のすべての働く人たちを巻き込み、

働く楽しさを伝染させているようだった。

入社して三ヶ月。

彼は今、二九歳にして新規事業の責任者だ。

「一〇〇BOSS」に提案していたアイデアが採用され、

グループとして投資することが決まった。

「どんなに息苦しい『はたらく』の中にも、

生きる希望を何とか見出そうとすること。

それが、これからの僕の使命です」

その人の目に、しばらく失われていた希望の光が戻ってきた。

オフィス街には、今日も働く大人たちが大勢行き来する。

その人ごみの中に、これから遊びに行くかのような

イキイキとした表情で出社するユース社員の姿がちらほら。

働く人と、「はたらく」そのものを成長させる企業。

生きることのそばに「はたらく」がある限り、

ユースの挑戦の日々は終わらない。